肉芽肿性乳腺炎

https://mp.weixin.qq.com/s/fL_mHcEQVvEnHDiVt6mUlg

女性,34 岁,左侧乳腺扪及无痛性硬块。

超声检查为不规则的非均质低回声肿块。

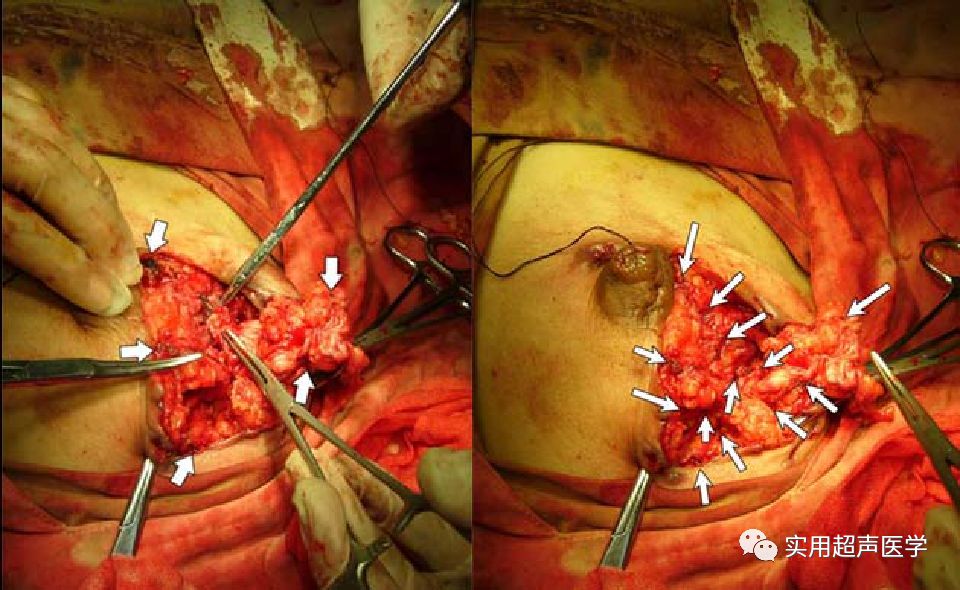

术中可见散在多发病灶

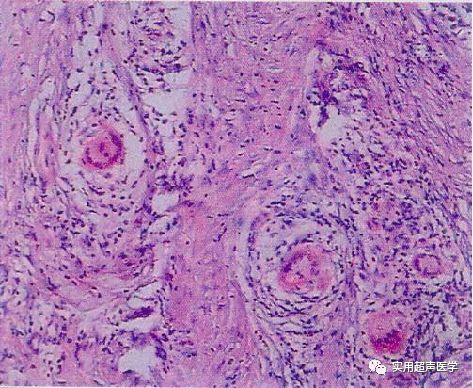

术后病理诊断:肉芽肿性小叶性乳腺炎

肉芽肿性乳腺炎是一类以肉芽肿为主要病理特征乳腺慢性炎症,包括多个临床病种,其中一种较为为多见,病因不明,肉芽肿性炎症以乳腺小叶为中心,故叫肉芽肿性小叶性乳腺炎(GLM),1972年Kessler首先报道,病名得到多数学者的认可。以前有人叫特发性肉芽肿性乳腺炎,乳腺肉芽肿或肉芽肿性小叶炎,是指乳腺的非干酪样坏死局限于小叶的肉芽肿病变,查不到病原体,可能是自身免疫性疾病,象肉芽肿性甲状腺炎、肉芽肿性睾丸炎一样,易与结核性乳腺炎混淆,以前发病率不高,所以,临床和病理医生都对其观察研究不多。

肉芽肿性乳腺炎病因不明,可能与下列因素有关:1、自身免疫性疾病:由乳汁所引起的局部免疫现象及局部超敏反应。非细菌感染与口服避孕药的应用有关。也可能为感染、创伤、化学刺激引起炎症,毁坏导管上皮,腔内容物进入小叶间质,引起肉芽肿反应,并进一步破坏小叶结构有关。好发于生育年龄、已婚经产的妇女。2、可能由于导管内的乳汁、分泌物及角化上皮逆向外逸于小叶间质内,引起局部的炎症反应及超敏反应,导致肉芽组织的形成。3、病变中可见微脓肿,上皮样巨噬细胞及异物肉芽肿形成,认为本病的发生为局部感染、创伤及化学物质引起炎症,因炎性损伤导致导管上皮破坏,管腔内容物进入小叶间质,引起肉芽肿性炎症。

本病临床表现缺乏特异性,好发年龄20-45岁,平均年龄35岁。最主要特征为可触及的乳房肿块,边界清楚或不清,质韧或硬,肿块活动或固定,可有皮肤粘连,酷似乳腺癌。由于肉芽肿性乳腺炎缺乏典型的临床征象,大多数以乳房肿块为主要特征,肿块的性质以及影像学的检查酷似乳腺癌而误诊。

肉芽肿性乳腺炎超声表现与乳腺癌相似,表现为单个或多个不规则形低回声区,形状不规则,内回声不均匀,CDFI显示低回声边缘及内部可见丰富血流。部分低回声潜行至皮下形成皮下及皮肤病灶。

本病的鉴别诊断为:

1、乳腺感染性肉芽肿:如结核性乳腺炎①多见于中青年,有结核病史;②乳腺组织中有典型结核结节,有干酪样坏死;③结节不以小叶为中心;④抗酸染色查见结核杆菌。

2、肉芽肿性血管脂膜炎:①多数为绝经期后女性;②局限性乳腺肿块,有触痛,表面皮肤发硬呈红斑状;③病变位于乳房皮下脂肪组织内,乳腺实质一般不受累;④非坏死性肉芽肿和小血管炎为特点,一般不累及小叶及导管。

3、乳腺脂肪坏死:①多见于40岁以上女性,特别是体型肥胖者;②为外伤引起的无菌性炎症;③脂肪细胞变性坏死、崩解形成大小不一的空泡,周围围绕泡沫细胞、纤维母细胞、炎细胞、多核巨细胞等;④典型的非坏死性肉芽肿和血管炎少见。

4、结节病:①界限清楚的上皮样细胞结节,且血管壁内有淋巴细胞浸润;②无干酪样坏死,不见中性粒细胞浸润;③镜下缺乏血管炎和脂肪坏死;④肺及纵隔常见受累。

5、Wenger肉芽肿和巨细胞动脉炎:①主要累及中、小动脉;②常见血管坏死和血栓形成;③病变不以小叶为中心。