脾肿大的超声测量方法及分度

脾大,为什么会脾大?

弥漫性脾大( diffuse splenomegaly)的病因很多很多,不信你看

常见病因:

①感染性疾病,急性和亚急性感染性疾病:如传染性肝炎、细菌性心内膜炎、败血症、传染性单核细胞增多症、伤寒等;慢性感染如慢性肝炎、粟粒性结核等;

②淤血性疾病:如肝硬化继发门静脉高压,门脉血栓形成、 Budd-Chiari综合征、脾静脉阻塞综合征和慢性心力衰竭;

③血液病:如红细胞和淋巴细胞生成异常性疾病和骨髓增生性疾病;

④先天性代谢性疾病:如戈谢病,糖原沉着病等;

⑤自身免疫性疾病:如红斑狼疮、结节性动脉周围炎等;

⑥寄生虫性疾病。如疟疾、血吸虫病等。

⑦生理性脾增大。

脾大关系到这么多疾病呢?超声该怎么评估呢?

超声如何评估脾大不大?

脾形态个体差异甚大,因此先人们采取了多种方法,并给出了大致参考。

测量参数

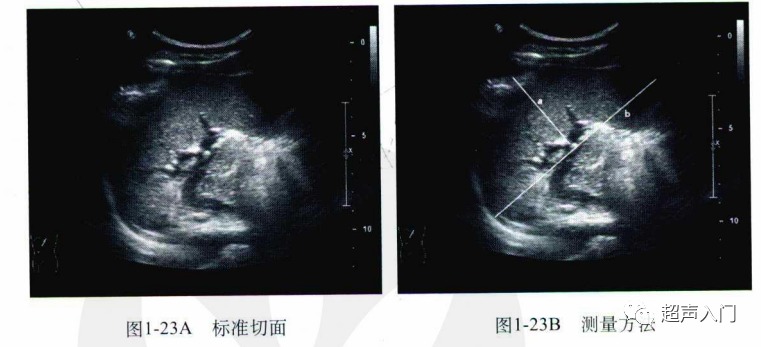

2022《超声医学质量控制管理规范》建议测量包括脾脏长径、厚径和脾门部静脉

长径:

脾门纵断面脾上极最高点至脾下极最低点距离,正常参考值<12cm

厚径:

脾门纵断面测量脾门至对侧缘弧形切面的距离,成人正常参考值<4cm。

脾门部静脉的直径。正常参考值<0.8cm。

以上方法是国家超声医学质量控制中心给的最新参考意见,也是快速高效的一种方式。

有的门墩er就要说了,非要这种方法不可?还有没有其它方法?当然有,除了

当然有,除了上述方法,还有触诊、脾面积、体积、脾指数可以评估脾脏大小。

触诊:

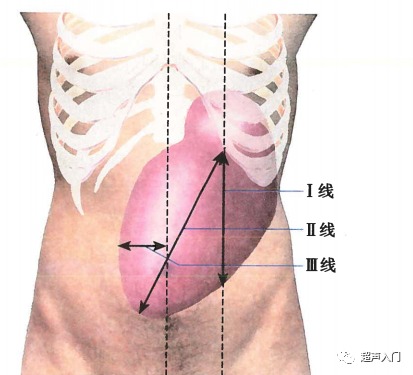

常将脾肿大分为轻、中、高三度。

脾缘不超过肋下2cm为轻度肿大;超过2cm,在脐水平线以上为中度肿大;超过脐水平线或前正中线则为高度肿大,即巨脾。脾脏高度肿大时,应加测第Ⅱ、第Ⅲ线,并作图表示。

超声医师能不能触诊?能不能摸?

当然能触,当然能摸,不仅可以自己触,还可以请同事一起触,一起摸。

为什么?

因为临床有时也不是傻子,该疾病可能会脾大,临床也会触诊查体,常有小门墩er诊断结束后,临床会打电话问“明明我摸着脾大,怎么你们的超声报告显示不大呀?可不可以复核下????”

因此不仅日常工作在超声评估大小拿不准时,可不可以“摸一摸”???

当然要摸,还要规范的摸,不会的请看《诊断学》体格检查触诊章节。

脾面积:

古贺(Koga)简易面积计算公式:

面积(S)=0.8×长径×厚径

正常值<38 cm²

脾体积:

体积代表值:

最大长径×厚径×宽径

正常值:(155.28土65.40) cm³

脾指数:

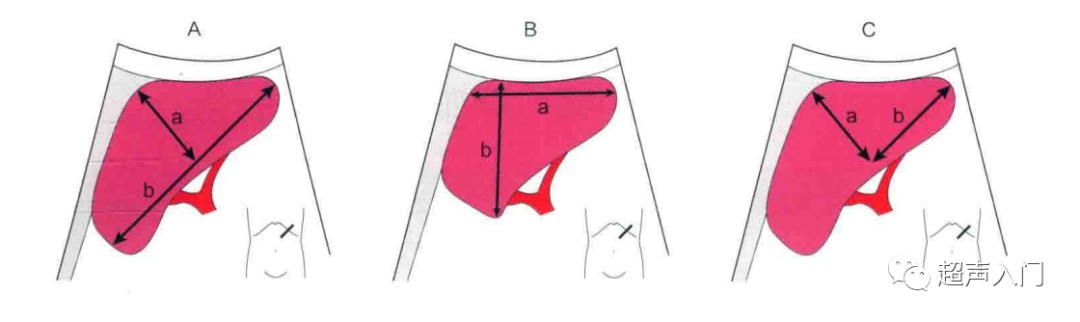

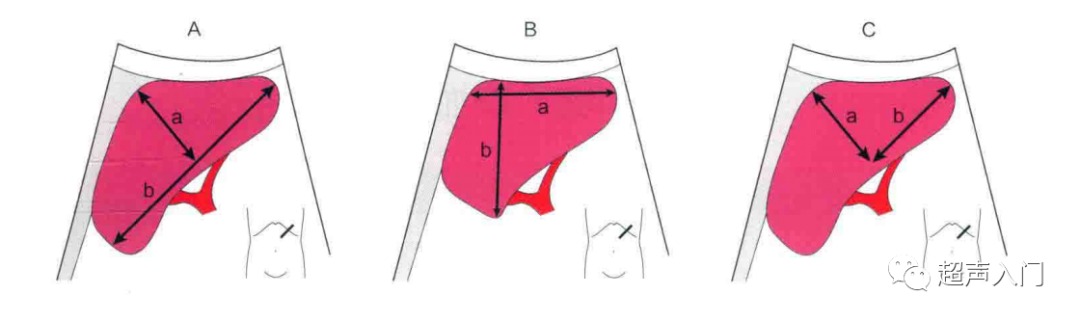

A、取得脾最大面积断面时测量脾上、下端之间的距离作为脾的最大径( b ),脾门与最大径垂直连线的距离为脾的短径(a),两者相乘为脾指数(spleen index,SI )。既往观点认为成人SI>30提示脾大,但是随着仪器的改良,正常上限有增高的趋势。最近随着凸阵型探头或相控阵型探头的使用,很多SI为40左右的情况仍被认为是正常的。

B、显示脾的最大断面,长径×厚径作为SI,30以下为正常。A与B两种方法,由于肺内气体的影响而不能显示脾的全部时,不能进行测量。

C、当脾上极不能显示时,木村邦夫等采用简易测量法,以脾下极到脾门的距离代替从上端到下端的最大径,SI<20为正常。

脾脏的超声测量方法总计以上4种:单纯径线(长径、后径)、脾面积、脾体积、脾指数

我们为什么要评估脾脏大小?

回头看,是因为脾脏大小涉及很多疾病,关于脾的大小的判定有质控标准、有“科室标准”、有临床标准等,但显然质控标准是非常适合日常工作的,简单、快速(毕竟一上午百十来号人换谁也没精力逐一计数)。

但是,遇到有争议的脾脏大小时,当你纠结时,希望你还能记住有这4种方法可以评估:

1、触诊:

脾肿大分为轻、中、高三度。

脾缘不超过肋下2cm为轻度肿大;超过2cm,在脐水平线以上为中度肿大;超过脐水平线或前正中线则为高度肿大,即巨脾。

2、脾面积:

面积(S)=0.8×长径×厚径;正常值<38 cm²

3、脾体积:

最大长径×厚径×宽径;正常值:(155.28土65.40) cm³

4、脾指数

脾的大小随着年龄(脾作为淋巴组织,为适应身体的功能状态,在小儿期和青春期是增大的)和身高、被检者的全身状态而有所变化。

不能单纯盲目地依据数值,必须在了解被检者的病史之后再做判断。“脾大”一词在临床上有重要的意义,但是脾大是否具有临床意义,需要结合其他的器官和其他的检查所见进行综合判断。

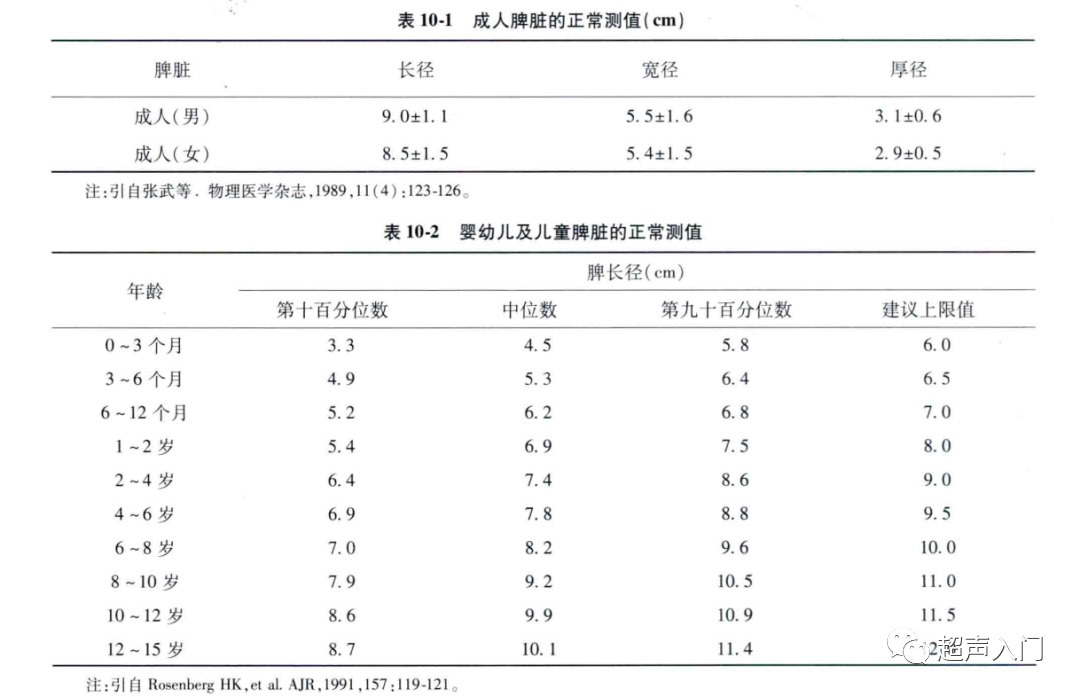

也有小门墩er问,脾脏不是参考值4.2cm吗?小儿怎么评估??

图表拿走不谢,具体执行哪个标准?请结合科室及质控建议。