十二指肠内的隔膜你见过吗?这例真的太典型了!

https://mp.weixin.qq.com/s/PVTKFTuxTyTmYE9E0PNNtg

病例回顾

患儿女, 0 天,其母于孕期 28+4 周发现患儿消化道畸形,以「消化道畸形,十二指肠不全梗阻?」入院,出生后行超声检查。

一般情况

患儿自发病以来精神尚可,未进食,大便为墨绿色胎便,小便无异常。入院后即行胃肠减压。

超声所见

经胃管注入 30ml 温盐水后探查,液体顺利通过食管下段,进入贲门、胃及十二指肠球部,于十二指肠降部与水平部交界区探及隔膜回声,厚度约 1.7mm 。

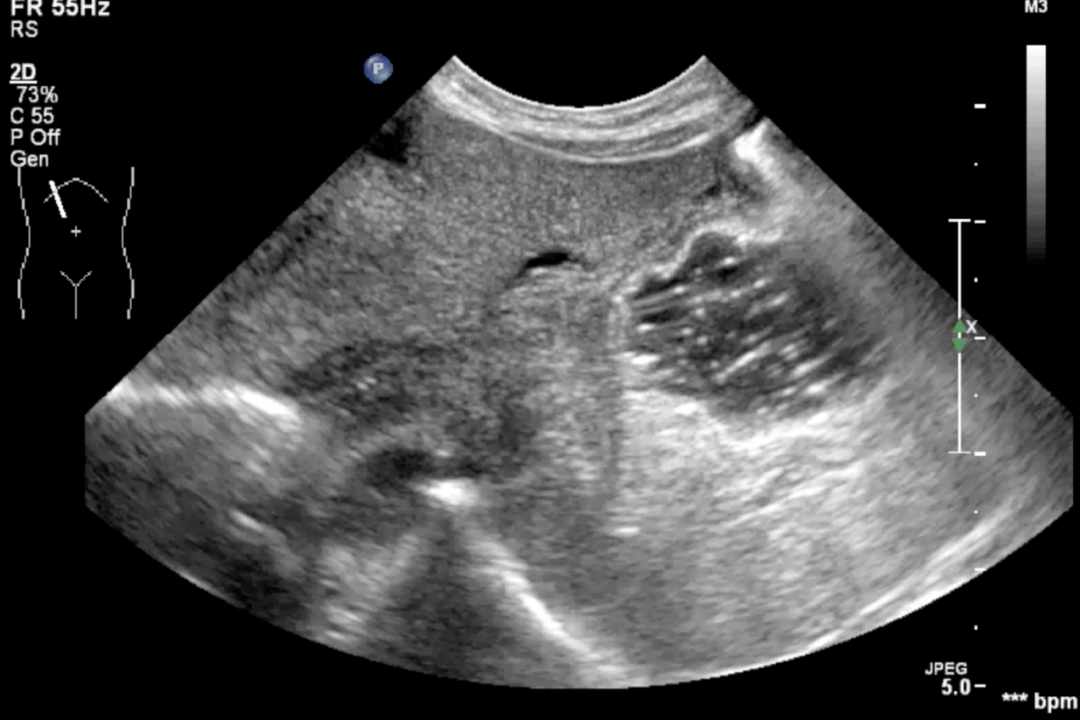

图 1 温盐水经胃管注入胃

图 2 温盐水进入十二指肠

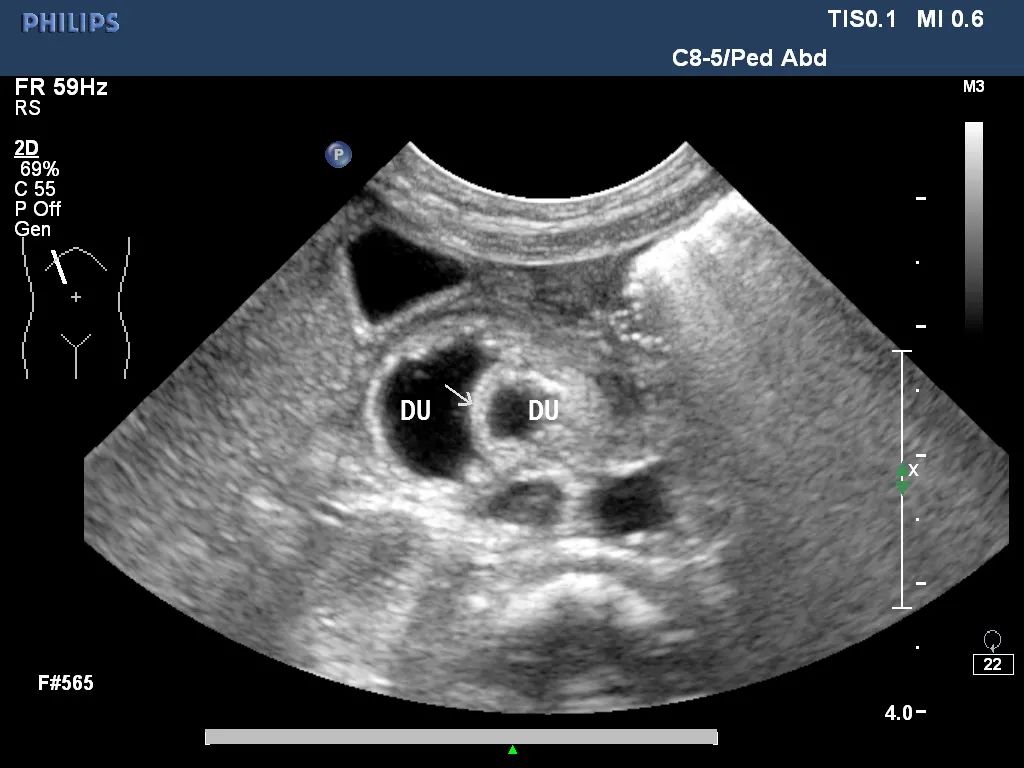

图 3 十二指肠降部与水平部交界区肠腔内可见与肠壁相连的条带状高回声(隔膜),呈风兜状

超声提示

十二指肠降部与水平部交界区隔膜存在(十二指肠膜式狭窄)。

患儿行手术治疗,术中暴露十二指肠降部,可见十二指肠降部有一狭窄环,狭窄环近端十二指肠呈球状扩张。切开十二指肠外侧壁后见肠腔内有一隔膜,隔膜中心可见一圆形孔,证实超声诊断。

病例讨论

十二指肠膜式狭窄

新生儿十二指肠膜式狭窄或闭锁是婴幼儿时期十二指肠梗阻的重要原因之一,病因尚不十分清楚,可能与胚胎期肠管空化不全或未能再通有关。

隔膜可发生于十二指肠的任何部位,多见于十二指肠降部,尤以壶腹部附近居多。

临床表现

主要临床症状为反复呕吐,可伴有腹痛或腹胀等症状,瓣膜有无小孔决定了症状出现的早晚及严重程度。

如不能及时诊治,轻者表现为体重不增、营养不良,重者肠道可因坏死、穿孔造成腹膜炎,甚至死亡。

治疗

本病常规治疗方法为开腹手术或腹腔镜手术,但易形成术后肠腔粘连,甚至肠梗阻。

近年国外多所医院已开展内镜治疗,与传统手术方式相比,内镜治疗腹部无创口,并发症少,术后效果良好,但治疗前需明确诊断。

因此,超声观察到十二指肠隔膜对临床手术方式的选择尤为重要。

超声检查方法

因小儿腹壁薄,超声检查时使用高频探头即可清晰显示消化道结构。

患儿取仰卧位,对已行胃肠减压的患儿经胃管注入适量生理盐水,自贲门处开始连续动态扫查胃、幽门、小肠,侧重观察十二指肠。

探头自幽门向下于胰头外侧观察十二指肠降段,于肠系膜上动脉及腹主动脉之间观察十二指肠水平段,十二指肠降段与水平段交界处是隔膜常见位置。

重点观察肠管的扩张程度,沿扩张管腔向远端追踪,在扩张与萎瘪肠管交界处即为梗阻点,梗阻处肠腔内探及膜状结构即为十二指肠膜式狭窄。

对 1 个月- 3 岁不能配合检查的患儿可提前给予镇静剂后再进行超声检查。

超声表现

十二指肠梗阻性疾病的共同超声表现为梗阻点远端肠气及其他内容物少,梗阻点肠腔狭窄或闭塞,其近端呈「双泡征」或「单泡征」样扩张。

十二指肠膜式狭窄或闭锁超声表现为十二指肠肠腔内与肠壁相连的条带状回声,呈风兜状或弯曲状,可随肠管蠕动而左右摆动,极少数病例可能有双层隔膜。

隔膜有孔时可见肠腔内液体自孔射出,完全闭锁时动态观察未见液体通过, CDFI 于隔膜上可见点条状血流信号。

鉴别诊断

本病与肠旋转不良、环形胰腺为婴幼儿十二指肠不全梗阻的三大常见病因。临床表现与超声表现类似,均需鉴别诊断。

肠旋转不良

肠旋转不良患儿多于出生后数天出现间歇性呕吐,若合并中肠扭转可伴有血便。

声像图表现为十二指肠水平见 SMA 与 SMV 位置关系异常,合并中肠扭转时 SMV 及周围肠系膜绕 SMA 呈螺旋状走行的软组织团块, CDFI 可见红蓝相间的「漩涡征」,移动探头有旋转感。

并发肠穿孔时肠壁局部连续性中断,隔下及肠间隙积气、积液,并发肠坏死时肠蠕动减弱甚至消失,肠壁增厚,层次不清,肠管扩张。

环形胰腺

十二指肠降部也是环形胰腺发生的部位,因此环形胰腺极易与十二指肠膜式狭窄或闭锁混淆。

环形胰腺患儿多于出生后即出现呕吐等症状,且常严重不缓解。声像图表现为胰头形态失常,完全或部分包绕十二指肠球后部或降部,浆膜层结构模糊,梗阻点肠腔变窄。

依据肠腔内隔膜的显示及梗阻点位于降段与水平交界处可鉴别出大部分患儿,但对未显示出隔膜及梗阻点偏高的十二指肠膜式狭窄或闭锁患儿,超声鉴别诊断仍存在困难,需仔细探查,必要时结合临床表现及其他检查。